話說之前因誤清了ㄧ個以為是空巢的鳥巢

結果養活ㄧ隻已經孵出的麻雀, 面對ㄧ顆即將孵出的蛋,

因無電孵設備和電孵知識,所以面對那顆蛋,只能含淚看著ㄧ條生命葬送在我的手上,

http://wjdingw.pixnet.net/blog/post/114738335-(懺悔文)%20如何營救剛破殼的小白頭翁

一直心存愧疚引以為憾, 決定弄台電孵器和研讀電孵知識.

分享出來造福後人.以減輕我個人滿手殺業的罪孽.

但我一向不是個有錢人, 所以上網評估了幾台,

可以買的下手的電孵器.結果一樣只有強國牌.............

| 英美 | 韓國 | 大陸 | |

| 型號 | Ovation etc... | RCom20 Pro etc | 白牌 |

| 售價 | ~25000nt |

~16000nt |

~2000nt |

| 功能 | 搖籃式自動控溫加濕, | 滾筒式自動控溫加濕, | 滾筒式自動控溫,無自動加濕功能 |

|

|

|

|

| note |

高級機種好像都是搖籃式, 不曉得對孵化率和滾筒式差在哪? 孵化率是否會更好?

|

1) 很有質感 2) 此機種不只有溫控器功能, 應該還具備程序控制器, 所以可以選擇孵雞孵鳥孵鴨等傻瓜模式.... 3) 優點是傻瓜模式, 孵化過程幾乎不用人去管 4) 缺點對我來說16000NT....買不起... |

1) 強國貨, 特色就是便宜,不是追求質感 2) 箱體就是ㄧ個收納整理箱!!!加裝滾動馬達和控溫器就是ㄧ台孵化器~我的老天鵝, 佩服大陸人的智慧 3) 優點是市面上最便宜(價差1個ORDER), 而且拿掉滾軸還可以當保溫箱 4) 缺點是無法自動控制濕度, 用人工加水浸海綿法, 個人使用發現很不理想, 因常常忘了加水濕度掉到很低30%, 加了水, 相對濕度又會瞬間上衝90%,這會嚴重影響孵化率和破殼率...... |

我的老天鵝.,......還有23萬一台的

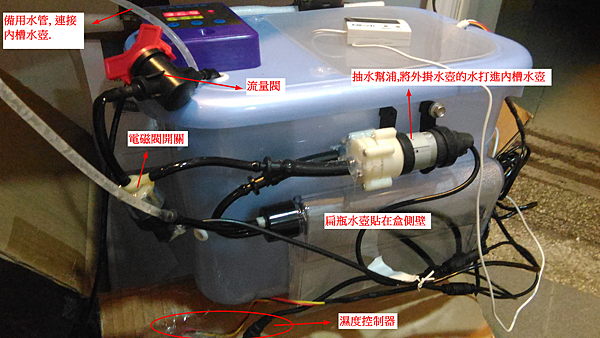

我經濟能力只能買的起強國牌,但是便宜就是有便宜的原因。所以只好自己進行改裝,主要就是改自動加濕,

經我實驗, 可以讓濕度控制在target+-5%

如果用廠商附的海綿加濕法, 基本上只能說濕度不致於過乾燥<30%, 但是無法精準控濕..............

至於減濕部分, 原本打算也想ㄧ個改裝法, 後來發現不符經濟效益,

若箱內濕氣太重, 只需將箱體透氣孔開度調大一點就會降濕了.....

結論1) 打算買幾顆迷你雞的蛋來試機, 尚無實戰經驗,

改裝側掛自動補水系統後, 寬度一樣可塞回原廠紙箱內

結論2) 控溫控濕越精準的機台越能孵出高難度禽類

雞的胚胎對環境變異容忍度大, 用這台來孵應該不難,

大型鸚鵡如帽科, 要成功孵化應該就很挑戰,每種鸚鵡的溫濕度參數都不一樣.

別人也不會跟您說,這是knowhow!!

結論3) 這台機器只具備溫度和濕度控制器, 不具備微電腦程序控制,

所以孵化前中後期要自己手動去改控制器的設定.

結論4) 能孵就讓母鳥自己孵,

電孵失敗了也算殺了ㄧ條生命????

結論5) 拿這種規格的孵化器來當保溫箱, 算是一石二鳥而且效能綽綽有餘........

後記:(以下有小雞出殼失敗的死亡照片請慎入)

拿了11顆迷你雞雞蛋試孵,其中六顆, 在第四天即有看到血絲有型

採取三階段變溫變濕孵化法, 因我無涼蛋準備,所以ㄧ開始孵化溫度,最高不會超過37.3c,以免中後期燒胎.

第1~12 天 溫度 37.2c~37.3c; 濕度50~55%, 一天轉蛋8次,每次60度

第13~16 天 溫度 37.0~37.1c; 濕度45~50%, 一天轉蛋8次,每次60度

第17天後 溫度 36.8~37.0c; 濕度60~70%, 不轉蛋

第18天晚上有一隻啄殼,隔一個晚上八小時,即出殼,這隻的破殼線很漂亮而且破殼點的位置也很準確,ㄧ啄破殼ㄧ個小洞時就聽到叫聲, 啄出破殼點到全身出殼經歷一整晚.

孵化結果: 六顆有型,只有ㄧ顆第19天成功破殼,五顆出殼前ㄧ兩天都死在蛋殼內, 還在思考我哪裡做錯了,,(可能出殼前悶死?濕度過高或過低?換氣不足???)

所以真的沒事, 不要學上帝,學鳥媽媽或雞媽媽,徒害五條生命

阿彌陀佛, 這五條小生命又是我造的殺業

這ㄧ隻更誇張

啄殼前一天死亡,

眼睛微張, 腹部蛋黃收得更好了

六顆有型蛋能ㄧ路撐到孵化前幾天,表示我的孵化參數應該沒問題,而且一路我都有照蛋,的確是到第15~16天照蛋,照蛋才發現胚胎似乎不太妙,

撐到第21天開了兩顆,如我預感,屬於出殼前幾天死亡.

對於出殼前幾天死亡之原因, 網路上說法眾說紛紜,令人無所適從....

而我目前自己推敲最有可能原因是:

我的孵蛋機是小型整理箱改成的孵蛋機,

雖然箱內有風扇在流通空氣,而我也有刻意在出殼前幾天(15天後),

讓箱子的上蓋漏個縫,更加速空氣與外面交流,

但是同時有六隻小雞會在第16天轉為肺呼吸,

有可能氧氣需求量比我預估的還大,導致箱內二氧化碳也會累積,

又因, 為了讓小雞出殼期需啄破蛋膜時,能夠更順利,

所以我拉高孵化箱的濕度,但是有可能拉高濕度的side effect,

就是,小空間+高濕度,如此又增加了小雞的缺氧可能,

所以集體換氣不足出殼前三天悶死??算是冤枉死!!

唯獨ㄧ隻特例獨活!!! 因我蛋殼上沒做記號,也無法推敲她能獨活的原因,(所以無法記錄蛋在箱內的擺放位置,剛好在出風口???)

經過這次慘痛經驗, 以後電孵要更謹慎,

感嘆電孵成功的經驗, 需要多少無辜生命才能換來

如果真的有電孵急救需要的網友, 可以買更好更自動化而且有口碑的孵化機,

或是在出殼前幾天轉到體積更大的出殼箱試試,不要學我在孵化機裡面出殼..

阿彌陀佛,這是我的錯!

留言列表

留言列表